Lutte contre l’antisémitisme

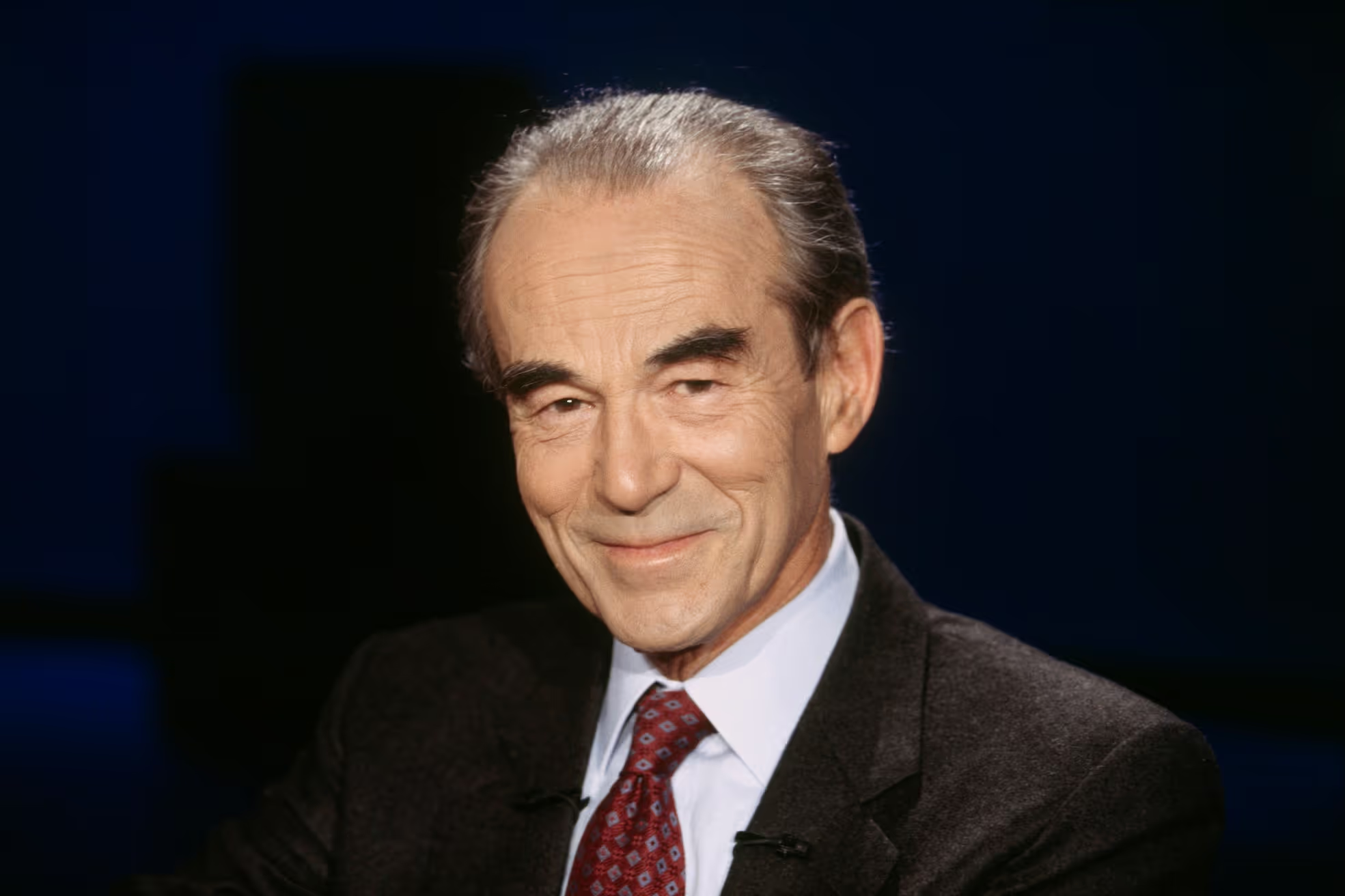

Robert Badinter se définissait comme "un Juif, français, européen" du XXe siècle. Il avait été marqué par le traumatisme de la Shoah et la perte de son père durant la Seconde Guerre mondiale. Les mesures antisémites du régime de Vichy l’ont d’ailleurs marqué à vie.

“A mon âge avancé, je n’ai jamais pu oublier cela, parce que c’est l’inhumanité à l’état pur que toutes les formes de racisme, et, moi, j’ai vécu cette forme-là”, déclarait-il dans l’émission Quotidien, en novembre 2018. Au cours de sa vie, il défendra sans relâche le devoir de mémoire, qu’il considère indispensable pour prévenir la résurgence de l’antisémitisme.

En 1997, alors sénateur des Hauts-de-Seine, Robert Badinter entreprend l'édification d’un monument pour les fusillés du Mont-Valérien, parmi lesquels figurent des résistants juifs. Il rédige également un ouvrage intitulé "Un antisémitisme ordinaire. Vichy et les avocats juifs".

Abolition de la peine de mort

“Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue”, déclare Robert Badinter le 17 septembre 1981, dans un discours enflammé sur l’abolition de la peine de mort devant l’Assemblée nationale.

Mais son combat contre la peine de mort commence bien avant, dans les prétoires. Robert Badinter débute au barreau de Paris en 1951. Sa défense de Roger Bontems, condamné à la guillotine en 1972, est son combat fondateur contre la peine de mort.

En 1973, il publie L'Exécution où il décrit le procès et sa colère contre l’exécution d'un homme qui n'avait pas tué. En 1977, il obtient l’acquittement de Patrick Henry grâce à une plaidoirie intense.

Devenu ministre de la Justice en 1981, Robert Badinter est chargé par le président de la République, François Mitterand, de rédiger un projet de loi portant abolition de la peine de mort.

Son discours exalté touche l’Assemblée nationale qui adopte le texte à la majorité. Le 30 septembre, les sénateurs l’adoptent à leur tour. La loi sera promulguée le 9 octobre 1981. Le nom de Robert Badinter devient ainsi indissociable de la fin des exécutions capitales en France.

Dépénalisation de l'homosexualité

“Il n’est que temps […] de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels”, déclare Robert Badinter à la tribune de l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1981. Le ministre de la Justice porte une promesse de campagne faite par François Mitterrand qui avait décidé d’amnistier, en août 1981, toutes les personnes ayant été condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982.

En 1982, aux côtés de Gisèle Halimi alors députée de l’Isère, Robert Badinter soutient donc l’abrogation du “délit d’homosexualité”, qui datait du régime de Vichy et de la loi du 6 août 1942. Ainsi, jusqu’en 1982, les relations homosexuelles étaient de fait interdites aux personnes mineures. Près de 10 000 personnes auraient été condamnées en application de cette loi. Dès le mois d’août 1981, Robert Badinter demande aux parquets de limiter le recours à cette loi.

La loi Forni, du nom du président de la commission des lois de l’époque, est promulguée le 4 août 1982. Elle met fin à toute discrimination légale envers les personnes homosexuelles, en fixant l’âge de la majorité sexuelle à 15 ans pour tous.

Consolidation de l'Etat de droit

La suppression des juridictions d’exception, notamment de la Cour de sûreté de l’État, est une des premières actions de Robert Badinter en tant que ministre de la Justice.

Ce tribunal d’exception, créé en 1963 à la suite de la guerre d’Algérie, était perçu comme un outil de répression politique.

L’ex-avocat fait aussi abroger deux lois considérées comme portant atteinte aux libertés fondamentales : la loi anticasseurs de 1970 et la loi “sécurité et liberté” de 1981, qui restreignait les pouvoirs des magistrats et les droits des justiciables.

On doit aussi au garde des Sceaux le droit de recours individuel des Français devant la Commission européenne des droits de l'homme.

Pour améliorer le quotidien des personnels pénitentiaires et lutter contre des conditions de détention jugées indignes, Robert Badinter instaure le travail d’intérêt général en 1983.

Protection des victimes

Ayant côtoyé de près la souffrance des victimes au cours de sa carrière d’avocat, Robert Badinter œuvre pour améliorer leur prise en charge dès son arrivée au ministère de la Justice. “J’étais toujours indigné par l’indifférence bureaucratique de l’institution judiciaire à la condition douloureuse des victimes : attentes interminables dans les couloirs d’instruction, absence de tout service d’accueil. Elles paraissaient perdues dans ces lieux hostiles”, écrit-il dans son ouvrage "Les Épines et les Roses".

La loi du 5 juillet 1985, dite "loi Badinter", rend obligatoire l’indemnisation des victimes d’accidents de la route par le conducteur ou son assureur.

Films pour l’histoire

"Je pensais à tous les procès qui auraient pu être filmés (...) Quelle mine d’informations pour l’historien !", écrit Robert Badinter, dans "Les Épines et les Roses".

La loi du 11 juillet 1985, promue par le garde des Sceaux, permet la captation filmée des procès historiques. En 1987, un premier procès historique est filmé : celui de Klaus Barbie, ancien SS et chef de la Gestapo lyonnaise durant la Seconde Guerre mondiale. Simon Badinter, le père de Robert Badinter, avait été arrêté sur les ordres de Klaus Barbie.